李有光

其画若冰霜,其髯独森严。

横笔行天下,奇哉张大千。

——徐悲鸿

一

张大千先生(1899—1983),原名正权,又名爰、季爰,字大千,以字行,四川内江人,1899年5月10日出生。幼时家贫,母亲靠指绘花样为生,他随母、姐、兄学画。1911年,就读内江华美初中。1914年,就读重庆求精中学,后转入江津中学。1916年在返回内江途中,遭匪徒绑架,被迫在匪窝里做了一位笔墨师爷。三个月后,侥幸逃出,又重返学校就读。1917年中学毕业,东渡日本,投靠已在日本早稻田大学攻读政法之二哥张善孖,考入京都艺专习染织。两年后他从日本回到国内,原想筹建一所纺织印染厂,未能如愿。后受上海基督公学之聘,任绘画教师。此时他年方二十,血气方刚、雄心勃勃、好学向上,结识著名书法家曾熙先生,便拜其为师,学习书法。他遵照良师指点,勤学苦练,打下扎实的书法基础。感念未婚妻谢舜华病故,投身淞江禅定寺,遁入空门,寺庙主持逸琳法师精通诗词、学问渊博,大千法名,是他所取,意为:“大千世界,要胸列万物,观广探微,物我相融”,后来大千以此名行世。出家三个多月,寺里准备为他举行剃度之前夜,他不辞而别,去杭州灵隐寺,旋又折回上海。经恩师曾熙先生介绍,拜识了辛亥革命后退居上海之清末翰林,曾任江宁提学使、两江优级师范学堂监督之李瑞清先生。曾、李均为国内大书法家,在他们两位教导下,大千学业突飞猛进。除书法外对祖国绘画非常酷爱,尤其对朱耷、石涛、徐渭、石溪、渐江和“扬州八怪”推崇备至。其二哥张善孖,以画虎名重沪上,并与画友组织了美术团体“秋英会”。一次大千随二哥前往,应邀作画,他当场作《秋菊仕女图》一幅,并题杜甫诗一首:“每恨陶彭泽,无钱对菊花,而今九月至,自觉酒须赊。”书画均精,博得前辈称赞。从此之后,大千声名鹊起。1925年他在沪上举办第一次个人画展,展出作品一百幅,仅三天,三分之一的作品已被订购,展览获得成功,提高了他在画界的知名度。1929年他被推选为第一届全国美术展览会筹备会干事委员,其时他正是而立之年。

1935年时任国立中央大学艺术教育科主任的徐悲鸿教授与校长罗家伦先生盛情聘请大千先生来校任艺术教育科教授。他应聘后,仍身居上海,不辞辛苦,每周准时来宁授课。在中大讲授国画虽仅一年,但给师生们留下极深的印象。他常与徐悲鸿、谢稚柳二先生带领学生去安徽黄山写生,他教导学生要借黄山景物舒展心怀,做到:“竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之回。”他讲课内容丰富、生动风趣,稚柳先生有诗赞日:“大千谈笑如芳酒,雨雪相逢白下门。”

1937年七七事变时,大千先生与家人住在北平,日寇进城后,烧杀抢掠,无恶不作,他不愿做亡国奴,1938年通过友人帮助,逃脱敌人魔掌,经上海、香港、广西、贵州,历尽千辛万苦,回到了家乡四川。

1944年,四十二岁的大千自费到甘肃省敦煌莫高窟、安西榆林窟进行壁画艺术的研究与摹绘,成就辉煌,实为他艺术人生中之熠熠亮点。1949年大千先生乘机离开成都,飞抵台湾。年底又飞往印度,后又移居香港,一年后又远涉重洋去了南美。1952年,他率全家先抵阿根廷的曼多洒,继而入巴西,自己集资修建了具有中国园林风格的“八德园”,在此定居,度过了十七个春秋。1972年,他在美国西海岸的卡麦尔艺术城附近,购置了“可以居”和“环筚庵”,在此又居四年。1976年回到台湾,结束其漂泊异国他乡的生活。此时他已年近八十,除画画、办画展外,专注学术研究。1983年4月2日晨,因心脏病突发,在台北荣民总医院溘然长逝,享年八十四岁。他在台北的摩耶精舍住所,现名张大千纪念馆。自1950年开始的这三十三年,大千先生绘画艺术臻于炉火纯青、登峰造极。他先后在印度、阿根廷、巴西、美国、日本、法国、比利时、希腊、西班牙、新加坡、联邦德国、英国、韩国、瑞士、泰国、香港、台湾等国家和地区,举办过五十多次个人绘画展览,被国际艺术学会推选为当代世界第一大画家。

二

我国明末清初之禅师画家石涛与朱耷,给大千留下极深印象,他为了学好两位先辈的笔墨,朝夕钻研,日夜临摹,仿效十分到家。为了进一步提高技术,他认真研读汤奎的《古今画鉴》,安歧的《墨缘汇观》,对古代字画之版本、题识、印记等作了深入研究。随着个人收藏之逐渐丰富,便经常仿造古画出售。对石涛山水、朱耷花鸟,更是仿效得惟妙惟肖,成为以假乱真之高手,很多鉴定专家亦难辨出真伪。此类轶闻颇多,仅举两则:著名国画家、收藏家陈半丁先生,曾收藏到一本石涛的册页画,认为是难得之真迹,特邀画界朋友前来观赏,大千也在应邀之列,他看到画册后,便笑道:原来是这本,不用看,我全知道。随后,他将画册中作品,从题材、构图到题款等,都说得头头是道。大家翻看后,完全符合,以为他收藏过此册页。不料,大千笑着说:这本册页是我画的,此语惊倒四座。还有一次是国画大师、鉴定专家黄宾虹,来到李瑞清家,带来他购得的一幅石涛山水画,认为是真迹而且是上品。正巧大千也在座,当画卷展开时,他沉默不语,感到十分尴尬,二老问何故,他只得说出,是他参考石涛画所作的仿制品,并告知画中的暗记,二老十分惊讶,夸说大千模仿的功力之精深,骗过了他们的眼睛。美国美术史家傅申,曾在《血战古人的张大干》一文中,盛赞张大千临仿古人绘画所下苦功,说他对前人的艺术涉猎之广,钻研之深,到达极至。他能熟练掌握各家笔墨之技和风格之异,不仅形态毕似,而且能达到高度神似。

三

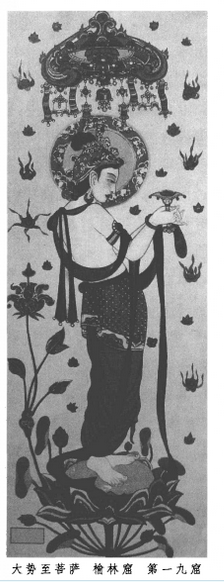

学习传统,是大千一生艺术追求中之精神支柱,其中以敦煌之行最为重要。1940年,友人严敬斋先生,曾任甘肃、青海、宁夏监察使,一次向他谈起甘肃敦煌莫高窟精美的壁画和藏经洞等情况,提到历史上曾惨遭外国盗窃者的疯狂掠夺和破坏,而我国竟未组织过任何团体与艺术家前去考察,更谈不上研究和保护。这一番话,激起大千先生去敦煌的热情。当年秋天,他即启程前往,后因二哥善孖病逝,中途折回,未能成行。但他决心已定,次年,他携家眷、学生、技师、工人共十人再次前往,不顾路程遥远,长途跋涉,终于到达敦煌。敦煌艺术分在莫高窟与榆林窟两地,他来到洞窟后,全身心投入工作。为了保护、宣传这些艺术瑰宝,精心研读了莫高窟自北魏到清朝一千五百余年间所开建大小洞窟中的壁画与彩塑。对洞窟作了系统科学的分类,共编出309号窟,迄今已被国际公认为敦煌莫高窟三大编号之一(另两个为伯希和与敦煌研究所的编号)。对榆林窟编制出初唐名迹,达二十余窟。他与弟子及请来的五位喇嘛画师,在两窟共临摹了大小壁画三千二百多幅,内容包括本生、佛传、经变、供养人、因缘故事及建筑彩绘图案等。他的临摹原则是:要忠其形、得其意、传其神;不仅是临摹,还要复原,残缺的要补齐,变色的要如常;既不擅删一笔,也不妄加一墨,以恢复历史原来面目。他们的临摹品展现出敦煌壁画历史之原貌,先后在成都、重庆、上海举办了三次临摹壁画展,引起轰动。还在上海出版了临摹壁画画册,影响甚大。此外敦煌壁画中有一部分是后代人为了节省工费,将前代壁画覆盖后重画的,以前无人知晓。大千有一次在临摹宋代壁画时,见壁画剥落处,底层隐约另有彩画,发现这一情况后,他们慎重地把上层宋画按照原样复制下来,然后在技师指导下,仔细剥开上面宋画,下面竟是一幅盛唐时代壁画,画面虽有残损,而敷彩行笔,精英未失,似出名家之手。就这样,他们先后在莫高窟和榆林窟剥现了好几幅珍贵前代壁画,使封存已久之精湛艺术得以重见天日。这一发现应是对敦煌壁画艺术考古史上的重大贡献(1944年敦煌研究所在常书鸿所长领导下,采用此法,在220窟剥下宋画后,展现出一幅初唐壁画。笔者1959年去学习时,临摹过此画的局部,金碧辉煌,十分精彩。深感大千先生造福后学,功不可没)。大千先生前后在敦煌住了两年七个多月。据与大千先生当年在一起的画家范振绪老人回忆:河西走廊白天骄阳似火,晚上寒冷刺骨,从事临摹工作,条件十分艰苦,还不时有匪徒骚扰,人身安全毫无保障,张大千先生为艺术而献身的精神令人敬佩。

在大千先生的影响下,1943年成立了第一所国家机构——敦煌艺术研究所,就是今日使敦煌艺术事业蒸蒸日上,誉满全球的敦煌研究院的前身。

四

大千先生在绘画艺术上,山水、花鸟、人物无所不精,其山水画成就已可跨越明清、宋元,直追唐人。尤以后期的山水、花鸟最具特色,采用泼墨、泼彩的技法自创新意。由于他有前期扎实的传统绘画与书法功底,后来又长期身居海外,到过许多国家,浏览过各种流派名作,其画风与早期相比有重大变化,从画面看是融会中西于一体,采取具象与抽象相结合。例如1982年所作的《桃源图》,是一幅高二百一十一厘米、宽九十三厘米的大幅山水画,其前景下端的桃树林、水面上停泊的小舟及两侧的山峦崖石,采用的都是传统的勾、皴、点、染之法,施以淡淡的浅绛之色,极为雅致,是典型的传统具象手法。而后景,则是抽象的手法,由上至下大面积铺展的色彩,采用的则是泼彩、泼墨之法,色与墨浑然一体,互相渗化,在右侧的色彩边缘,滴上清水,使其洇开,形成自然肌理。气势磅礴,浑然天成,上深下浅,与前景山石完美结合,将观者由具象的山水引入抽象的时空,任人遐想,令人神往。画上题款、钤印更具传统特色。他的这类创新作品,除山水画外,还有《泼墨荷花》、《水殿风来暗香满》、《池荷离披》、《月下荷影》等,很多花鸟画就不一一赘述了。大千先生将传统国画笔墨与泼墨、泼彩之法兼用;具象与抽象共融。他晚年这一创举,使国画既富传统意味又具时代特色。总的说来,大千先生晚年之变法作品,虽受西方艺术形式之影响,但无论山水、花鸟总是保持中国画之精神面貌。他在《画说》中写道:“一个人能将西画的长处融化到中国画里面来,看起来完全是国画的神韵,不留丝毫西画的外貌,这定要绝顶聪明的天才同非常勤苦的用功,才能有此成就,稍一不慎,便走入魔道了。”大千先生就是这样既有天才又很勤奋,对艺术创新极为慎重的大家。

中央大学南京校友会、中央大学校友文选编纂委员会编:《南雍骊珠 中央大学名师传略再续》,南京大学出版社,2010年6月,第136-142页。