钱乐制 钱瑞雪

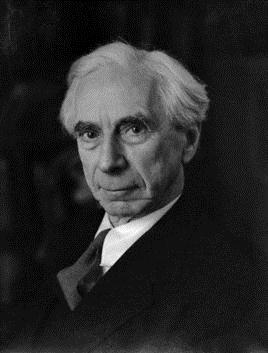

伯特兰·罗素(Bertrand Russell,1872—1970),二十世纪英国哲学家、数理逻辑学家、历史学家,无神论者,也是上世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。

罗素也被认为是与弗雷格、维特根斯坦和怀特海一同创建了分析哲学。他与怀特海合著的《数学原理》对逻辑学、数学、集合论、语言学和分析哲学有着巨大影响。1950年,罗素获得诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断的追求人道主义理想和思想自由”。他的代表作品有《幸福之路》、《西方哲学史》、《数学原理》、《物的分析》等。

罗素的中国之行

罗素在1920年10月12日至1921年7月中旬应邀来中国讲学。他和女友布莱克从上海踏上中国土地,到各处讲演参观,受到热烈欢迎。随后到杭州,游览西湖,赞美中国湖光山色。之后又游历南京、汉口、长沙,在各处演说,受到热情接待和欢迎。后到北京担任北京大学哲学课座教授,为北大学子开设哲学讲座,引起热烈反响。在北京期间,罗素除了在北大讲演外还被请去在北京高等师范学校、教育部会场讲演,座无虚席,引起热烈反响。北大学生组织了罗素研究会,出版了《罗素》月刊。在一次去保定讲演中,由于天气较冷,罗素着凉感冒引起肺炎,住进德国医院,病情很危险,日本记者向外界恶意造谣说罗素已死了,谣言传到英国引起了其亲朋的悲痛。后经过精心治疗慢慢恢复。病愈后身体虚弱,罗素做了几场小的讲演,由于其女友怀孕临近生产,便终止讲演经日本返回英国。

罗素对于当时中国社会发展的观点主要体现在他的《在讲学社欢迎会上的答辞》、《布尔塞维克的思想》、《宗教之信仰》、《社会结构学》及临别赠言性的《中国到自由之路》等理论思考之中。对于中国改良的方法,他主张先发展实业和教育,然后再发展社会主义。他认为,中国人应在吸收自身优秀文化传统的前提下,有选择地学习西方文化:“我尝劝有心改革的中国人,去自立方式,不要全然依赖在外人知识的帮助上……有两件极普通的事情,我觉得非常明白:第一,中国不应统括地采用欧洲文化;第二,中国传统的文化,已不能适应新需求,不得不对崭新的让步……中国实含有这类的性质:有艺术的意思,有享受文明的度量。缺乏这类的性质,暇豫就要变了无意味,中国将来引世界于进步的阶级,供给没有休息将发狂痫以亡的西方人民以一种内部的宁静,全赖在这点特性上。不特中国,即是世界的再兴,也要依靠你们的成功。”

在谈到教育尤其是中国教育的借鉴意义时,罗素认为“唯教育为今日中国之急务,此乃必然之事。”教育的效用有三个方面:一是教人能做事,二是教人能做国民,三是教人能做人。“中国今日于此三点,均能同时并举,实为一极好之机会。”他赞同中国推行的新学制,但他认为中国在推行新学制的同时,也应该继承传统的优秀教育,“知今而不弃古,今日中国制所急务”。

罗素的讲演,受到了广泛的社会关注,特别是在中国思想界引起了很大反响。《新青年》、《晨报》、《申报》、《民国日报》、《东方杂志》、《解放与改造》、《少年中国》等报刊都刊有对罗素的报道,或国内学者对其讲演的感想。如梁启超在讲学社对罗素的欢迎会上,称赞罗素有“真正学者独立不惧的态度,是真正为人类自由而战的豪杰,这回先生不远万里而来,我们一面听先生的演说,一面还要受先生人格的感化,这才不辜负先生一行啊!”张崧年(张申府)被人们称为罗素的崇拜者、介绍罗素哲学到中国的第一人,也是中国第一个把逻辑主义分析哲学(罗素哲学分析法)与马克思主义哲学结合起来的学者。他早年即大量阅读和翻译罗素的著作,对罗素的许多学术观点与主张深感兴趣。在罗素来华之际,他发表了《罗素》等一些很有影响力的文章,并多次拜访罗素,共同探讨哲学问题,二人建立了珍贵的友谊。

罗素来华的目的不仅在于传播西学,他曾对时为其中国巡讲湖南赞助人、翻译之一的杨端六表示过他的想法。杨端六曾回忆道:研究哲学并不是他的目的,他此来是为研究中国的社会状况的。他觉得这事不仅有趣味,且非常重要,就是他将来要想对中国有所贡献,也就在这里。因为哲学问题,既不是一时可以研究成功,而且各种学说,仅有书籍做参考,不必要他别出心裁去翻陈出新。独是社会问题,是今日中国要急切解决的,不妨多有几个人去研究。但罗素对中国情况的认识也存在局限,中国思想界对于他的期待与需求是较高的,而罗素看问题的角度、高度和深度却没能同步于当时中国思想界的需求。所以,他讲学的实际效果并不是很理想。

追忆一代思想家罗素与北京交流融合的历史,目的是希望能跨越中西方文明,博采众家之长,正确理解和看待罗素当年中国之行产生的一些社会反响。只有在深刻理解当时国内外时代大背景,以及问题的复杂性和艰巨性的前提下,积极吸收有益于我们的部分,化作有益于国家社会的行动,才能真正取得与其同行应有的效果。