苏笺寿(中大机械32级)

《通讯》22期内容充实,精彩纷呈,欣然捧读之余,觉得其中某叙事或材料颇有启发,因此随手写了几点感受缕陈如下,谨向各位学长汇报。

一、校庆难忘

《通讯》中,李治德学长的文章《忆沙坪》谈到2002年时参加母校百年校庆的盛况,立刻引起了我甜蜜的回忆。我也曾在那年5月31日跨进了南京四牌楼原中大礼堂(主会场),参加了庆祝大会,从而分享到老校友投入母校怀抱的幸福时光,更觉得春风扑面,豪情满怀,斯情斯景,没齿难忘。

校庆,其实就是为学校祝贺生日。我从小就知道这种庆祝活动,但那时不叫“校庆”,而称作“立校纪念日”。我小学的立校纪念日是8月30日,初中是5月15日。每逢这一天,学校照例会在下午停课,以便召开大会并推出精彩的余兴活动。

1937年,抗战军兴,沿海难民纷纷流散到武汉和长沙一带。1938年初,教育部决定成立国立第三中学,校址设在贵州铜仁。于是一大批沿海省市的流亡教师和流亡学生经获准登记后纷纷赴贵州铜仁报到,我也是其中学生之一。四月中旬,师生陆续到齐。1938年4月20日,校长召开全校师生大会,会上正式宣布“国立第三中学成立”,这个日期从此成了学校的“校庆日”。这是我一生之中唯一一次目击并见证了一所学校的诞生经过。

在八年抗战期间,物质条件极其困难,各级各类学校的校庆活动陷于停顿。我在1940年考入中大后,就未见过任何校庆集会。解放之后,在那漫长的万马齐喑年代,更没有听说哪个学校操办什么校庆之事。直到1980年代中期,改革开放的和煦春风吹遍中华大地,许多学校才纷纷恢复校庆,以至一时间蔚然成风。那么,从1937年算起,校庆的“休眠”状态业已持续了将近50年了。

上世纪末和本世纪初,许多历史悠久的名牌学校亮出了她们的辉煌历史,一个个举办了隆重的校庆盛典,颇为引人注目,尤其是一些著名的大学。有些高校因历史太久而只有“校庆年”而不一定有准确的“校庆日”,但这并不妨碍她们的校庆热情。有些名牌大学诞生之时,尚不具备高校的资质条件,这也无可非议。例如,清华大学诞生之时是清华学堂,后改为清华学校,再后来才成为大学。她的校名熠熠生辉,若非抗战期间遇上“西南联大”一段曲折,“清华”二字本来倒是可以从出生之时开始,“行不更姓,坐不改名”,一直保持百年千年不变的。又如同济大学的生命,是靠了一位德国人撒下的种子生长起来的。她的校庆之年,是根据德国医生宝隆(Paulun Erich)在上海创办“德文医学堂”的年份(1907)而定。她在第二年改称“同济德文医学堂”,1923年办成同济大学。再看母校中央大学的历史,其渊源可以追溯到明朝或更早的年代,汪清澄学长曾对此做过深入研究。后来经南大东大等学校的认真审核,最终决定将她改称三江师范学堂的那年(1902)作为诞生之年(建校年),这个决定是非常慎重的。

校庆,往往使全校师生员工获得强烈的激情与鼓舞,从而产生巨大的鞭策力量。除此之外,她也为校友们(特别是老校友们)提供会晤的良机。2002年那次南京举行的母校100周年校庆,使我会见了美国、台湾以及国内远地的老友20余人,其中部分人在我有生之年竟然有缘把臂言欢,真是做梦也未曾想到。有诗云:

大地冰封脑易僵,但知塞耳紧关窗。

人间春暖承平日,校庆花开处处香。

二、晚年拆迁

《通讯》上有一篇彭德润学长的“晚景”报道,满纸尽是老病的苦楚,真为他担忧;90多的人了,今后还有住所拆迁的后顾之忧,情何以堪?同时我又读到冯家柱学长的文章,他也90多了,同样面临拆迁问题而愁眉不展,令人不胜同情。不过,如今的政策已有了很大改善,彭、冯两位其实亦不必过虑。

说起拆迁,我是“过来人”,有过切肤的感受。从前的拆迁,的确是一件大麻烦,回忆旧事,至今心有余悸。我和老伴本来住在同济新村的一角,历时已20多年。它位于一处丁字路口附近,因此这块风水宝地终于有一天小命难保。2004年12月,我看到了区政府的拆迁通告,涉及居民70多户,拆迁户三条路可供选择:(1)本新村内有空置的二手房约20户可供搬住。但这些房屋的条件都不及我原来的住房,故此路不通。(2)新建的坚固的抗震房,毛坯,面积还算相当,但它是二室户(我本三室户),又因该地离市区较远,又是街面房,邻近无菜场、银行,因此这条路我也不愿走。(3)按原住房折价而领取补偿金,由拆迁户自己在市场上购买住房。我一时间弄得无路可走,只好选第三条路。但当时凭那一点补偿金,要想在市内见到适当的二手房是很不容易的。我不知翻阅了多少报纸广告,结果总是摇头叹气,终日精神萎靡,食不甘味,寝不安席,连住在别处的女儿一家也被愁云笼罩,同样地惶惶不安。

直到那年年底,正当我走投无路之时,忽然听说本校同系的一位老教授因健康原因决定要搬出本新村而住入儿子新购的市内住房。我连忙和他联系,对他本新村的现住表示愿意购买。于是,由他夫人出面做房东(甲方),我做购房户(乙方),双方签了协议。由于甲方在市内新购房屋的装修尚未完工,房款问题亦尚未解决,故我与甲方议定:我必须在2005年2月19日先付甲方50%房款,然后,甲方在次日迁出。接下来,我必须在她迁出后28天内付清其余50%房款。但是,我的拆房补偿金非但不能预支一部分,而且依照当时的苛刻规定,反而要等我迁出旧房7天才能拿到补偿金。我先付甲方50%房款实在无力承受,幸而靠了女儿女婿为我筹措暂垫。与此同时,用来装修甲方房屋的时间也从28天变成了21天。在那段时间内,一方面是为钱所逼,神经紧张,日夜不宁;另一方面则是装修时间急促,内心焦灼,如坐针毡。等到一阵忙乱过后,最后结算下来,由于甲方售给我的房屋比我的拆迁房大了七平米,我拿到的补偿金除交付甲方房款外,剩下来的钱刚好用以支付十分简单的装修费用,几乎没有多余。从表面上看,我在拆迁中似乎尚未亏本,但实际上我们全家成员蒙受了巨大的精神损失,这种痛苦的代价又该如何评估呢?

我那次拆迁搬家,是在本新村之内进行的,距离不过300米,说起来简单,实际上麻烦不小。一是装修工作繁琐紧迫,倘无女婿帮忙,我们二老完全束手无策。二是原住房屋中,儿子媳妇出国前留下不少东西。搬家时我们使用了二十余只大号纸板箱,打包工作十分繁重。搬家那天,家具杂物一大堆,装了一大卡车装不下,不得不靠第二车才搬完。三是要与拆迁公司、甲方签订各种协议。办理房产证的手续尤其繁琐复杂。最后还有迁移户口及变更水电煤气户主之类的麻烦。当年我82岁,身经一道道严峻的考验,总算最后挺了过来,深感庆幸!

时至今日,情况已经大变。各地的拆迁工程事前均有审慎考虑,政策方面也宽松多了。上文所述,只是我个人的旧事重提。有诗云:

衰龄八二本粗安,平地风波遇拆迁。

百日煎熬魂若失,十年回首胆尤寒。

三、思乡之曲

《通讯》的“一曲难忘”栏目,刊出了夏之秋作曲的《思乡曲》。这首歌在1943年的沙坪坝中大校园曾十分流行。当时中大学生大多数是来自战区的流亡学生,对于思乡情调的抒情歌曲非常敏感。在这首歌词中,“月儿高挂在天上,……静静的深夜里,记起了我的故乡”恰巧与李白的《静夜思》诗中的“举头望明月,低头思故乡”的意境不谋而合。又因此曲旋律有偿婉转,艺术处理很有水平,在幽怨中很自然地表达出怀乡之情,因此受到同学们的喜爱而广为传播。这首歌唯一的白璧微瑕是第三乐段中的一句“故乡远隔在重洋”,这表明该曲适合于海外游子演唱,我们一般群众唱到这一句时,往往会在感情上脱节。

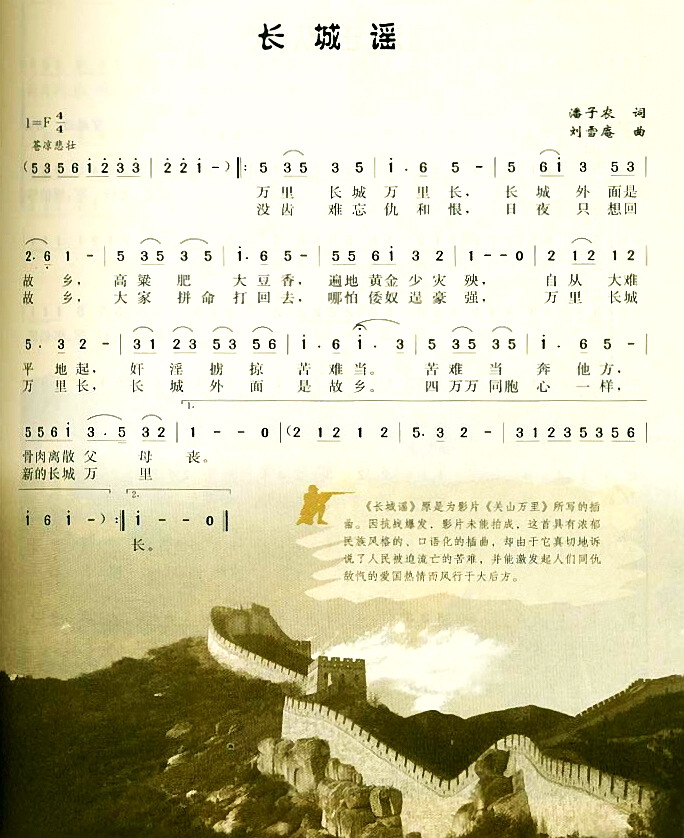

在当年重庆中大校园里,其实还有其他一些抒情歌曲同样具有思乡情调而受到同学们的喜爱。例如,刘雪庵的《长城谣》,曲中反复出现了“万里长城万里长,长城外面是故乡”的苦苦思念,又有“没齿难忘仇和恨,日夜只想回故乡”的殷殷期盼。这首带有摇篮曲风格的短短的老歌,不知道抚慰过多少颗游子的心灵。又如贺绿汀作曲的《嘉陵江上》,它表述了一位流浪者失去了家园之后徘徊在嘉陵江边,眼望江水呜咽地流过,却不知何时能回归故乡,心情沉重,悲凉满怀;紧接着,流浪者产生了回乡的愿望,这种愿望越来越强烈,以致最后迸发出排山倒海般的激情,决心要从敌人的刺刀丛里回去!这首歌感情跌宕起伏,富于变化,旋律优美,曲折动人,为大家所公认。除此之外,还有一首张寒晖写的《松花江上》,也因饱含凄怆浓烈的思乡之情而广为传播。此歌诉说一位流浪者在他关外的故乡本来是多么的富饶美丽,但从“九一八”以后,便整日在关内流浪;他的思乡之情一浪高于一浪,歌曲的高潮一波连一波,直到最后,流浪者禁不住大声呼喊他日夜思想的爹娘,却不知何时才能欢聚一堂?歌中真挚而强烈的感情流露,真是感人肺腑!从上面提到的几首歌曲来看,它们都表达了思乡之情,如果把它们称作“名称上不是思乡曲的思乡之曲”,大概也不能算离谱吧?

对我个人而言,印象最深的“思乡之曲”无疑是《松花江上》。我高中时就读于贵州铜仁的国立第三中学,这所学校的学生全是战区流亡学生。那时有一位比我高一班的姓皮的男同学,他以擅唱《松花江上》而名噪学校。但他的出名并非由于音乐修养特别好,也不是由于歌喉特别美,而是由于他采用了一种痛苦的啼哭声演唱。当他登台开唱时,只听得“我的家”三个字的凄惨声音,便如万箭穿心,立刻惹得全场同学鼻子都酸了。接着,他把歌声与哭声混在一起,越唱越悲痛,越唱越动情,几乎要唱的肝肠寸断;直到结尾处“爹娘啊”三个字,更是撕心裂肺般的嚎啕大哭,引得台下台上汇成一片啼哭的海洋,那种动人的情景令人永远也不会忘记。后来我考入中大,听不到他的声音了,但我在中大每年都会参加三中校友会和苏南同乡会的活动。这些团体常常举行迎新(迎接新同学)和送旧(欢送毕业同学)聚会,而每次散会之前照例都要集体齐唱《松花江上》。每当我们满怀深情、引吭高歌唱完这首歌曲散场之时,几乎人人都是一副泪眼婆娑的尴尬面容。由此可见这首歌曲的感人力量。因此,在我看来,《松花江上》不但是一首“名称上不是思乡曲的思乡之曲”,而是一首“比思乡曲还要思乡的催泪之曲”。

我的音乐知识自愧浅薄,上面写的只是个人的一些直觉感受,并无评比某些歌曲之意。但我的一些提法毫无遮掩,白纸黑字,难免有失言或是妄议之处,希望老同学不吝指正。诗云:

天涯沦落避狼烟,家在忧煎梦寐间。

一阕思乡聆未毕,连珠热泪洒襟前。

四、旧时伙伴

读了《通讯》中周太康学长的信,藉悉他的近况。太康学长是中大电机系32级(1944届)的,他还提供了一张集体照片发表。我和他同届不同系,却也想在照片中找到熟人。结果仅发现张育英一人熟识,他也是电机系的。在柏溪时,有一次我见他坐在宿舍里用几根竹针打毛衣(绒线衣)。男同学会打毛衣是稀罕事,因此留下深刻印象。

电机系32级还有其他一些老同学使我难忘。带有福建口音的郑铸源和戴眼镜的陈士士也是在柏溪时认识的,他们的笑语仿佛仍在耳边。又有一位张念智,是我高中同班同学,征调译员,后来赴美国深造并定居,1980年代曾回国在上海交大作讲座报告,因此会晤过一次,后来就失去联系。电机系32级还有一位田尊尧与我感情最深。在柏溪读完一年级放暑假时,我和他各自买到一本二年级必修课《应用力学》的旧教材(Keown & Fairs: Applied Mechanics),他建议我们俩在暑期内自学,同时做好书中的习题,我们俩把这本教材啃了半本,连带习题也做了。尊尧学长也是征调译员,中大毕业后我俩就失去了联系。但在我退休之后,意想不到的事情忽然发生了。我有一位高中时的好友李明哲是沈阳农业大学教授,他在晚年担任沈阳市政协委员,而田尊尧那时也是从沈阳市电力专科学校校长的岗位退休之后成为该市政协委员,他们俩在政协时因偶然的机会相识,有一次晤谈在无意中提起我的名字,两人都说我是老朋友,因此李明哲立即把他的信息告诉我,使我在有生之年还能与他书信往来,共叙离衷,这种情愫交流长达十年之久。可惜的是,他已在2005年(左右)去世,悲哉!此外,我与电机系32级的黄玉珩在校时也很熟。他是南京人,征调译员,中大毕业后屡遭坎坷,1969年患直肠癌,正值被专政状态,几乎性命难保;1983年又患结肠癌,幸而他命大福大,后来恢复了中科院计算机研究所副所长职务,惜于2002年去世。他的一个哥哥黄玉珊,13岁考入中央大学土木系,17岁毕业后赴美深造,1940年获美国斯坦福大学博士学位,回国后立即被罗家伦聘为中大航空工程系正教授,那时他尚不足23岁,是中大有史以来最年轻的正教授,一时间被同学们戏称为“娃娃教授(Baby Professor)”。凡是31、32、33级的中大老同学,想必都曾在当年松柏坡上见过他雄姿英发的风采吧?

上面提到的一些电机系老同学,多半是我在柏溪一年级时结识的。那时工学院同学尚未分系,所有数理化等共同课程都是混合编班,宿舍中的床位也由军训教官按照工学院的混杂名单编排。(编者注:据唐乘骐、李治德学长说,工学院同学入学时已分系,床位也是按系分片住宿)。再说,我们这些流亡学生无家可归,所有寒暑假及例假日都是泡在校园内度过。因此,不同系科的学生也会成为好伙伴。

今年是我们32级同学毕业70周年,这是一个了不起的人生里程碑。放眼今朝,不论本系或他系的老同学,几已凋零殆尽,令人黯然神伤。只是有些旧事,却仍历历如在眼前。抚今追昔,思潮起伏,不胜感慨系之。有诗云:

惜别嘉陵七十年,恍同隔世忆犹甜。

堂堂国学春风暖,夜夜寒窗岁月艰。

桃李成林芳草地,青春结伴忘忧天。

分飞劳燕今何在?脉脉逝川梦似烟。

2014年4月5日

中央大学(含附中)、南京大学、东南大学、河海大学武汉校友联合会校友通讯

中央大学(含附中)、南京大学、东南大学、河海大学武汉校友联合会编印

2014年总第23期(P25—30)

2014年10月